「啐啄の機」 No.15(2022年7月1日)

2022.07.01

未来のイノベーターたち

6月のある日、お昼休みに高校生の女子が二人、何の前触れもなく校長室を訪ねてきました。彼女たちが校長室にやってきたのはこれが初めてで、二人ともたいへん緊張した様子です。自己紹介もしどろもどろ、何の用件でやってきたのか要領を得ません。

それでも校長室のソファの座り心地に慣れるにしたがって、彼女たちも少しずつリラックスしたのでしょう、どうやら私に課題作成の協力をしてほしいのだということがわかりました。授業の中で〈架空の商品のプレゼンテーション〉をすることになり、私にその商品の紹介動画に出てくれというのです。彼女たちの話に興味を引かれた私は、「いったいどんな商品のプレゼンをするの?」と尋ねました。

「私が考えた商品は、『どんな話でもリズムに乗せて伝えることができるマイク』です。このマイクを使えば、きっと生徒たちは校長先生の話をちゃんと聞いてくれると思うんです。だから、ぜひこのマイクを使って校長先生がリズミカルに話をする動画を撮らせてください!」

深々と頭を下げる彼女たちの姿を見ながら、心の奥では「校長先生の話をちゃんと聞いてくれると思う…」のくだりになんとなく引っかかるものを感じたものの、勇気を振り絞って校長室までやってきた彼女たちの熱意にほだされ、私は彼女たちの依頼を受けることに決めました。

放課後の空き教室を使っての動画撮影はたいへんでした。そもそもリズムに乗せて話をするなんて、今までやったことがありません。NGを連発したり、肝心なところで校内放送が流れたりと、ずいぶん時間がかかりました。それでも紆余曲折を経てやっと動画が完成する頃には、彼女たちとの間に不思議な連帯感が生まれ、「それじゃあ、プレゼン頑張ってね!」と言って、最後は笑顔で別れたのでした。

今思い返しても、彼女たちの依頼はずいぶん破天荒なものだったと思います。でも、よく考えたら世の中のイノベーションというのは、本来がこうした破天荒な発想から生まれるものなのかもしれません。

彼女たちの頭の中には、「校長先生の話は退屈だ」という(あくまで一般論としての?)前提があり、「だから校長先生の話を生徒たちが聞かない」という課題認識がありました。そして、それを解決するために「リズムマイク」という仮説を立て、その仮説を立証するために、「校長先生にリズムに乗せて話をさせよう」という検証に至りました。そうした彼女たちの発想には常識にとらわれない柔軟さがあり、またその検証を実現するためにわざわざ校長室までやってくるというような、並外れた行動力がありました。

もちろん、今回の「リズムマイク」は課題のための架空の商品ですから、その発想は漫画のような荒唐無稽なものに感じられるかもしれません。けれども、スマートフォンにしてもAIにしても、現在我々が当たり前のように利用しているテクノロジーだって、もともとは漫画の世界でしかありえないものだったのではないでしょうか。ですから、せっかくの子どもたちの発想を、たんに荒唐無稽であると決めつけてしまうのは、結局はイノベーションの妨げでしかないように思います。

学校は、「未来のイノベーターたち」であふれています。たとえどんなに荒唐無稽な発想に感じられたとしても、それを現実にしてしまうエネルギーを生徒たちは持っています。私たちは、そんな君たちをこれからも応援し続けていきたいと思っています。

6月のある日、お昼休みに高校生の女子が二人、何の前触れもなく校長室を訪ねてきました。彼女たちが校長室にやってきたのはこれが初めてで、二人ともたいへん緊張した様子です。自己紹介もしどろもどろ、何の用件でやってきたのか要領を得ません。

それでも校長室のソファの座り心地に慣れるにしたがって、彼女たちも少しずつリラックスしたのでしょう、どうやら私に課題作成の協力をしてほしいのだということがわかりました。授業の中で〈架空の商品のプレゼンテーション〉をすることになり、私にその商品の紹介動画に出てくれというのです。彼女たちの話に興味を引かれた私は、「いったいどんな商品のプレゼンをするの?」と尋ねました。

「私が考えた商品は、『どんな話でもリズムに乗せて伝えることができるマイク』です。このマイクを使えば、きっと生徒たちは校長先生の話をちゃんと聞いてくれると思うんです。だから、ぜひこのマイクを使って校長先生がリズミカルに話をする動画を撮らせてください!」

深々と頭を下げる彼女たちの姿を見ながら、心の奥では「校長先生の話をちゃんと聞いてくれると思う…」のくだりになんとなく引っかかるものを感じたものの、勇気を振り絞って校長室までやってきた彼女たちの熱意にほだされ、私は彼女たちの依頼を受けることに決めました。

放課後の空き教室を使っての動画撮影はたいへんでした。そもそもリズムに乗せて話をするなんて、今までやったことがありません。NGを連発したり、肝心なところで校内放送が流れたりと、ずいぶん時間がかかりました。それでも紆余曲折を経てやっと動画が完成する頃には、彼女たちとの間に不思議な連帯感が生まれ、「それじゃあ、プレゼン頑張ってね!」と言って、最後は笑顔で別れたのでした。

今思い返しても、彼女たちの依頼はずいぶん破天荒なものだったと思います。でも、よく考えたら世の中のイノベーションというのは、本来がこうした破天荒な発想から生まれるものなのかもしれません。

彼女たちの頭の中には、「校長先生の話は退屈だ」という(あくまで一般論としての?)前提があり、「だから校長先生の話を生徒たちが聞かない」という課題認識がありました。そして、それを解決するために「リズムマイク」という仮説を立て、その仮説を立証するために、「校長先生にリズムに乗せて話をさせよう」という検証に至りました。そうした彼女たちの発想には常識にとらわれない柔軟さがあり、またその検証を実現するためにわざわざ校長室までやってくるというような、並外れた行動力がありました。

もちろん、今回の「リズムマイク」は課題のための架空の商品ですから、その発想は漫画のような荒唐無稽なものに感じられるかもしれません。けれども、スマートフォンにしてもAIにしても、現在我々が当たり前のように利用しているテクノロジーだって、もともとは漫画の世界でしかありえないものだったのではないでしょうか。ですから、せっかくの子どもたちの発想を、たんに荒唐無稽であると決めつけてしまうのは、結局はイノベーションの妨げでしかないように思います。

学校は、「未来のイノベーターたち」であふれています。たとえどんなに荒唐無稽な発想に感じられたとしても、それを現実にしてしまうエネルギーを生徒たちは持っています。私たちは、そんな君たちをこれからも応援し続けていきたいと思っています。

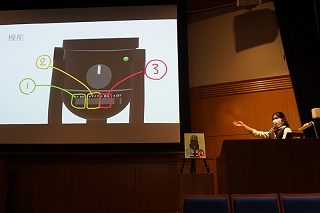

プレゼンテーションの様子です。

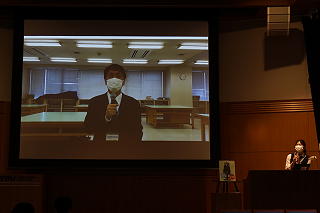

プレゼンテーションの様子です。

思いのほか大画面でびっくりしました。

思いのほか大画面でびっくりしました。